Di depan televisi, sambil menyaksikan debat Pilpres 2019 antara pasangan petahana Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan penantangnya Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, saya menyelesaikan catatan kecil ini.

Anggaplah sebagai 'penyeimbang' topik debat tentang hak asasi manusia, korupsi dan terorisme yang terlalu “berat”, saya memilih topik yang lain saja.

Namun, membahas topik ini jadi harap-harap cemas. Ini soal defisit perdagangan yang terlampau gendut. Topik itu trending dan viral. Karenanya, isu defisit perdagangan ini mendadak ngetop.

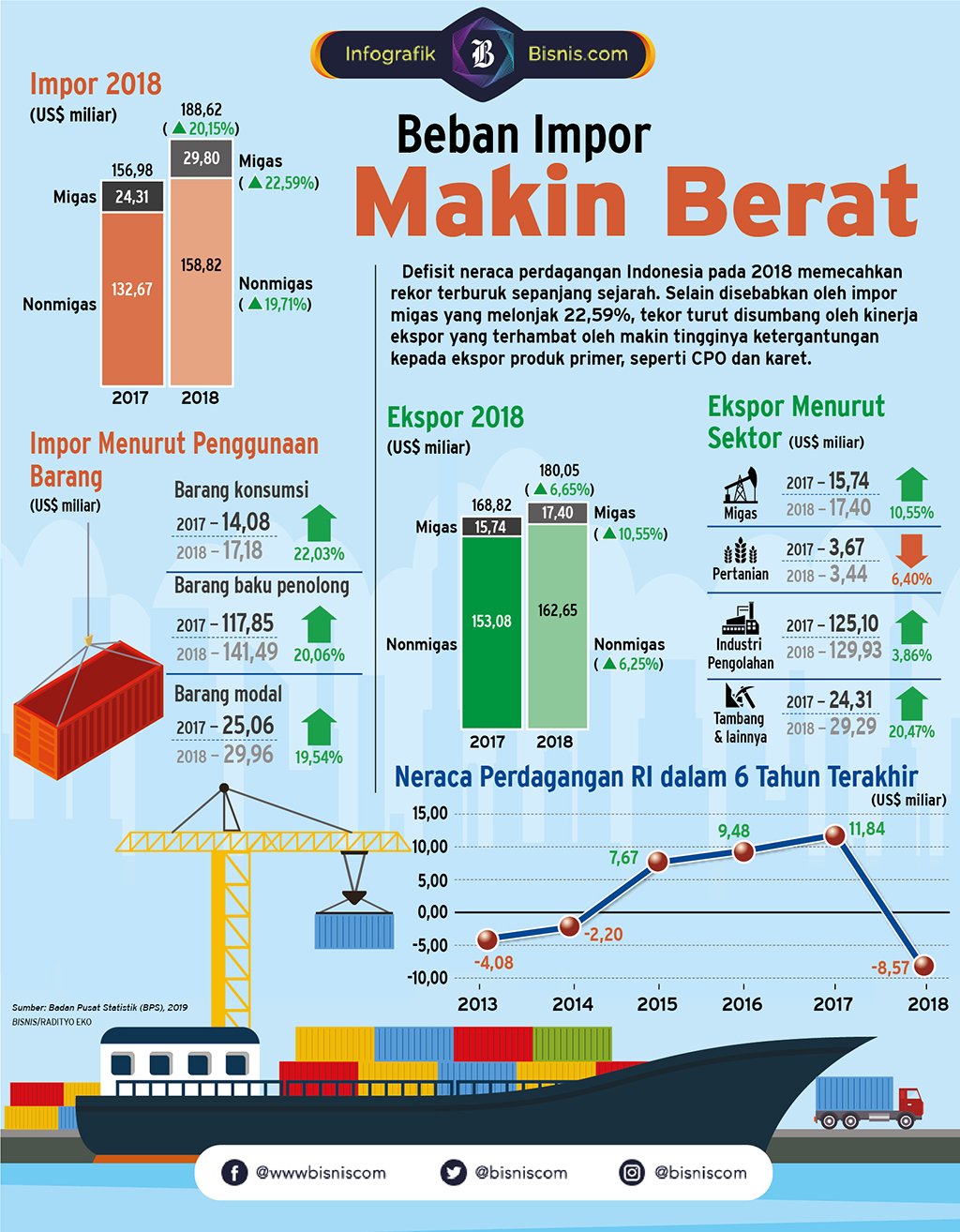

Angkanya tak tanggung-tanggung. Defisit neraca perdagangan tahun 2018 mencapai US$8,56 miliar. Rekor ‘tekor’ itu menjadi catatan terburuk sejak pemerintahan Presiden Jokowi berkuasa.

Pasalnya, defisit perdagangan yang terakhir terjadi pada tahun 2014, di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, angkanya cuma US$2,2 miliar. Tahun sebelumnya (2013), defisit perdagangan mencapai US$4,08 miliar.

Sebenarnya, sejak tahun pertama pemerintahan Presiden Jokowi efektif pada 2015, neraca perdagangan mengalami surplus US$7,67 miliar dan berlanjut ke tahun-tahun berikutnya. Surplus perdagangan tahun 2016 mencapai US$9,48 miliar. Surplus perdagangan tahun 2017 bahkan naik menjadi US$11,8 miliar.

Artinya, akumulasi surplus perdagangan selama 2015 hingga 2017 mencapai US$28,95 miliar. Namun, dengan defisit US$8,56 miliar pada 2018, akumulasi surplus perdagangan itu susut menjadi US$20,39 miliar.

Meskipun akumulasi surplus perdagangan tersebut relatif besar, catatan defisit yang bengkak pada 2018 itu menjadi sorotan tersendiri. Terburuk sepanjang sejarah Republik Indonesia.

%20(1).jpg)

***

Sayangnya, defisit perdagangan ini kadang-kadang datang seperti hantu. Bagaimana menjelaskan defisit yang tiba-tiba bengkak, padahal tahun-tahun sebelumnya surplus perdagangan Indonesia begitu besar?

Apakah mungkin perubahan struktural ekonomi dapat terjadi begitu mendadak?

Sulit untuk menjawabnya.

Namun, dari data resmi bisa ditengok satu demi satu. Merujuk data Badan Pusat Statistik, ada beberapa faktor pemicu defisit perdagangan yang tambun pada tahun 2018 itu.

Pertama, kenaikan impor minyak mentah dan hasil minyak (BBM). Ini terpicu oleh kenaikan harga minyak mentah dunia serta kenaikan volume impor minyak mentah dan hasil minyak.

Di neraca migas itu, meskipun terjadi kenaikan ekspor gas yang signifikan, sebaliknya impor minyak mentah dan hasil minyak (terutama BBM) melonjak lebih dari US$5 miliar.

Akibatnya, neraca migas mengalami kenaikan defisit dari US$8,5 miliar pada tahun 2017 menjadi US$12,4 miliar pada 2018.

Kedua, kenaikan signifikan impor bahan baku dan penolong (naik 20%); sementara ekspor non migas tidak mengalami kenaikan yang berarti.

Ketiga, kenaikan impor barang konsumsi sebesar 22% sepanjang tahun lalu.

Faktor kedua dan ketiga itu secara keseluruhan memicu penurunan surplus non migas yang menyusut menjadi US$3,8 miliar. Padahal, tahun 2017 lalu, surplus non migas mencapai US$20,4 miliar.

Jelas saja, secara keseluruhan defisit neraca perdagangan melonjak signifikan.

Ada satu faktor tersembunyi lain. Bolehlah saya sebut sebagai "sisi gelap" yang juga menghantui neraca perdagangan Indonesia, bahkan neraca transaksi berjalan. Namun ini kerap terlupa, yakni perkembangan e-commerce.

Indonesia adalah salah satu negara di Asia yang mengalami pertumbuhan industri e-commerce yang pesat. Beberapa laporan memperkirakan pasar ekonomi digital Indonesia, di mana e-commerce ada di dalamnya, akan tumbuh melampaui India tahun depan.

Lalu, menurut laporan Google, ekonomi digital di Asia Tenggara akan berlipat tiga menjadi US$240 miliar pada 2025. Untuk Indonesia sendiri, industri e-commerce bakal melonjak menjadi US$53 miliar pada tahun yang sama. Padahal, pada tahun lalu industri e-commerce Indonesia baru bernilai US$12,2 miliar.

Kondisi tersebut bisa menjadi peluang, sebaliknya juga dapat menjadi ancaman serius bagi kondisi neraca perdagangan Indonesia di masa yang akan datang.

Indonesia mau tidak mau harus meningkatkan kapasitas domestik. Apabila tidak, maka akan dipaksa untuk terus menelan barang impor dari luar dalam memenuhi barang-barang yang diperdagangkan e-commerce di pasar domestik.

Saat ini saja, indikasi itu sudah terlihat. Data resmi memperlihatkan, impor barang konsumsi terus menanjak dari tahun ke tahun. Selain itu, porsi impor barang konsumsi terhadap total impor Indonesia terus bergeser naik, dari 7% pada tahun 2008 menjadi 9% pada 2018.

Itu yang tercatat di BPS. Namun, banyak dugaan, lalulintas barang impor konsumsi melalui transaksi e-commerce ini sebagian (signifikan) tidak tercatat dalam statistik resmi. Banyak wilayah abu-abu, yang bisa menjadi pintu masuk barang impor tersebut, yang lepas dari pantauan pabean Indonesia.

***

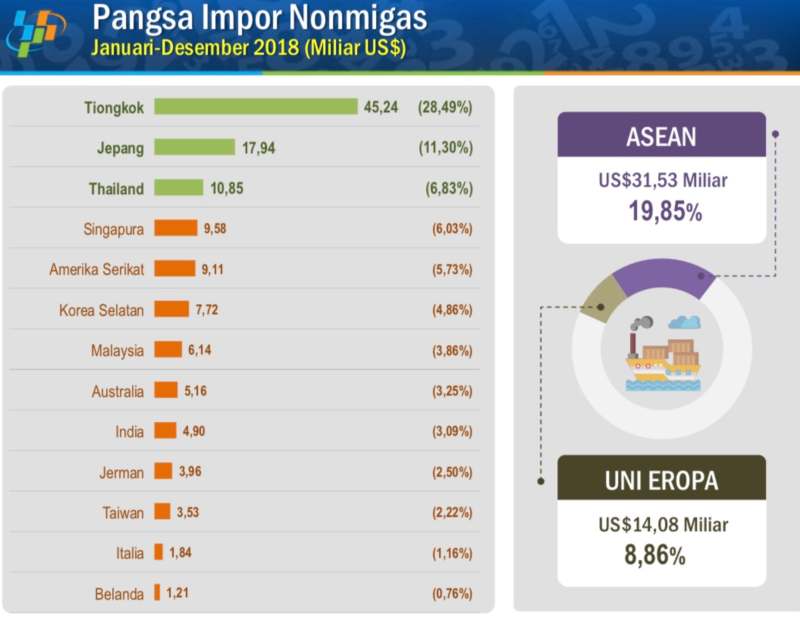

Lalu dari mana barang impor itu berasal?

Asal impor barang ini tampaknya menjadi faktor lain yang menghantui Indonesia, dan juga banyak negara lainnya: Faktor China.

Kalau melihat data BPS, tak diragukan lagi China semakin dominan menjadi pemasok barang impor ke Indonesia. Sayangnya, saya belum punya angka lebih rinci mengenai komposisi impor dari China ini, seberapa besar porsi konsumsi dan non konsumsi.

Namun bila mau tahu angkanya secara total, besar sekali. Tren ini memang terjadi sejak kesepakatan FTA Asean-China diberlakukan tahun 2010 silam.

Semenjak itu, seiring dengan kenaikan hubungan dagang China dengan Asean, posisi neraca perdagangan Indonesia-China seperti meledak. Posisi neraca perdagangan yang tadinya berimbang terus berbalik defisit.

Perkembangan nilai defisit perdagangan Indonesia dengan China ini memang 'menakjubkan'.

Tahun 2018, defisit perdagangan Indonesia dengan China sudah mencapai US$20,85 miliar. Naik signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai US$14,16 miliar.

Ini berarti, bila Indonesia tidak membukukan surplus signifikan dengan mitra dagang bilateral yang lain, nilai defisit perdagangan akan jauh lebih besar, di atas US$8,5 miliar.

Pangsa impor barang Indonesia dari China memang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2018, impor barang dari China mencapai US$45,2 miliar atau 28,49% dari total impor non migas Indonesia.

Artinya, hampir sepertiga impor nonmigas yang dibutuhkan Indonesia berasal dari China.

Ekspansi dagang China ke seluruh dunia memang gila. Bahkan, di tengah perang dagang dengan Amerika sekalipun, di tengah tekanan Presiden Donald Trump yang membuat seluruh dunia ketar-ketir, perdagangan China malah mencatatkan kenaikan surplus dengan Amerika. Nilainya bukan main, US$323 miliar.

Merujuk data Biro Kepabenanan China yang dirilis awal pekan ini, surplus perdagangan China dengan Amerika Serikat itu terjadi karena ekspor China terus meningkat kendati ditekan dengan ancaman tarif oleh Presiden Trump.

Tahun lalu, ekspor China ke AS naik 11% lebih, sedangkan impor China dari AS hanya naik tipis, nggak sampai 1%. Akibatnya, surplus perdagangan China melonjak hingga 17% dari US$275 miliar pada 2017 menjadi US$323 miliar 2018.

Sampai titik ini, rasanya upaya Presiden Donald Trump menekan China dengan ancaman tarif, seperti sia-sia belaka. Bahkan Presiden Trump sendiri sepertinya tak mampu menangkap hantu defisit perdagangan dari China itu.

***

Di tengah Debat Capres yang bertema mengenai hukum dan hak asasi manusia semalam, rupanya dari kedua paslon, Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi, terdengar sesekali menyebut mengenai akses ekonomi, kewirausahaan, kesejahteraan, dan keadilan.

Dalam konteks ini, tampaknya tantangan Indonesia ke depan kian tidak mudah. Terlebih dalam menghadapi perekonomian dunia yang terdisrupsi oleh banyak tantangan baru.

Kita belum tahu, kapan perang dagang Amerika-China beres. Kita juga berharap perang dagang tersebut tidak semakin menciptakan ketidakpastian terhadap pasar global.

Kita juga tidak tahu lebih pasti, kapan permintaan dunia akan terus membaik, yang memberi ruang kenaikan pasar ekspor untuk produk Indonesia.

Begitupun, kita tidak benar-benar paham, bagaimana ujung dari kisah perkembangan ekonomi digital yang pesat seperti akhir-akhir ini. Padahal, ia telah mendisrupsi banyak bisnis konvensional, dan memukul neraca perdagangan banyak negara.

Tidak hanya Indonesia. Bahkan Amerika.

Tahun lalu, perkembangan ekonomi digital, pergeseran komoditas ekspor-impor, ketidakstabilan harga, volatilitas nilai tukar, serta ketidakpastian geopolitik yang memengaruhi perekonomian global telah memberikan catatan tersendiri.

Jelas, pekerjaan rumah kita makin banyak. Siapkah Indonesia?

Setidaknya kita bisa berharap, pemerintah perlu menggeser prioritas ke depan, untuk penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas human capital dan knowledge capital. Modal manusia dan modal pengetahuan.

Peningkatan kapasitas modal manusia penting sekali, untuk membangun skill yang baru, yakni kemampuan mengatasi masalah yang kompleks, cara berfikir yang logis dan kritis, serta kreativitas untuk bertindak inovatif.

Kondisi itu amat diperlukan untuk melanjutkan reformasi struktural yang dibutuhkan ekonomi Indonesia. Fokus terhadap kapasitas produksi domestik, untuk mengurangi impor, sekaligus di sisi lain meningkatkan kapasitas ekspor yang kian kompetitif. Ini diperlukan untuk membangun keseimbangan ekonomi yang baru.

Suka tidak suka, kita saat ini hidup di lingkungan yang serba tidak pasti. Kita hidup dalam bingkai volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity, atau yang kerap disebut VUCA. Orang bilang "VUCA is a new normal".

Kondisi seperti ini nyaris terjadi merata di seluruh dunia, bukan cuma terjadi di Indonesia. Lihat saja, Amerika juga terpapar dampak ketidakpastian. Eropa pun serupa. Inggris terpukul ketidakpastian Brexit.

Maka, yang diperlukan sekarang adalah sikap yang tenang. Tidak gampang panik. sambil mencari solusi yang tepat atas segala macam persoalan yang menghadang.

Pesan bijak dari para kakek kita dulu: ojo gumunan, ojo kagetan, tur ojo dumeh. Jangan mudah terkagum-kagum, jangan mudah terkaget-kaget, dan jangan mentang-mentang. Nah, bagaimana menurut Anda? (*)

Sumber: Beranda Bisnis Indonesia edisi 18 Januari 2018, judul asli Mengusir Hantu Defisit Perdagangan. Tulisan ini sudah dimodifikasi.

_1690290896.jpg?w=184&h=104)