Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik alias BPS mencatat surplus perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat mengalami kenaikan sepanjang semester I/2025. Sebaliknya, defisit perdagangan dengan China terus meningkat.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengumumkan bahwa neraca perdagangan barang bulan Januari—Juni 2025 atau semester I/2025 mencatatkan surplus sebesar US$19,4 miliar.

"Surplus sepanjang Januari—Juni 2025 ditopang oleh surplus komoditas nonmigas yang sebesar US$28,31 miliar, sementara komoditas migas masih mengalami defisit US$8,83 miliar," jelas Pudji dalam konferensi pers Rilis BPS, Jumat (1/8/2025).

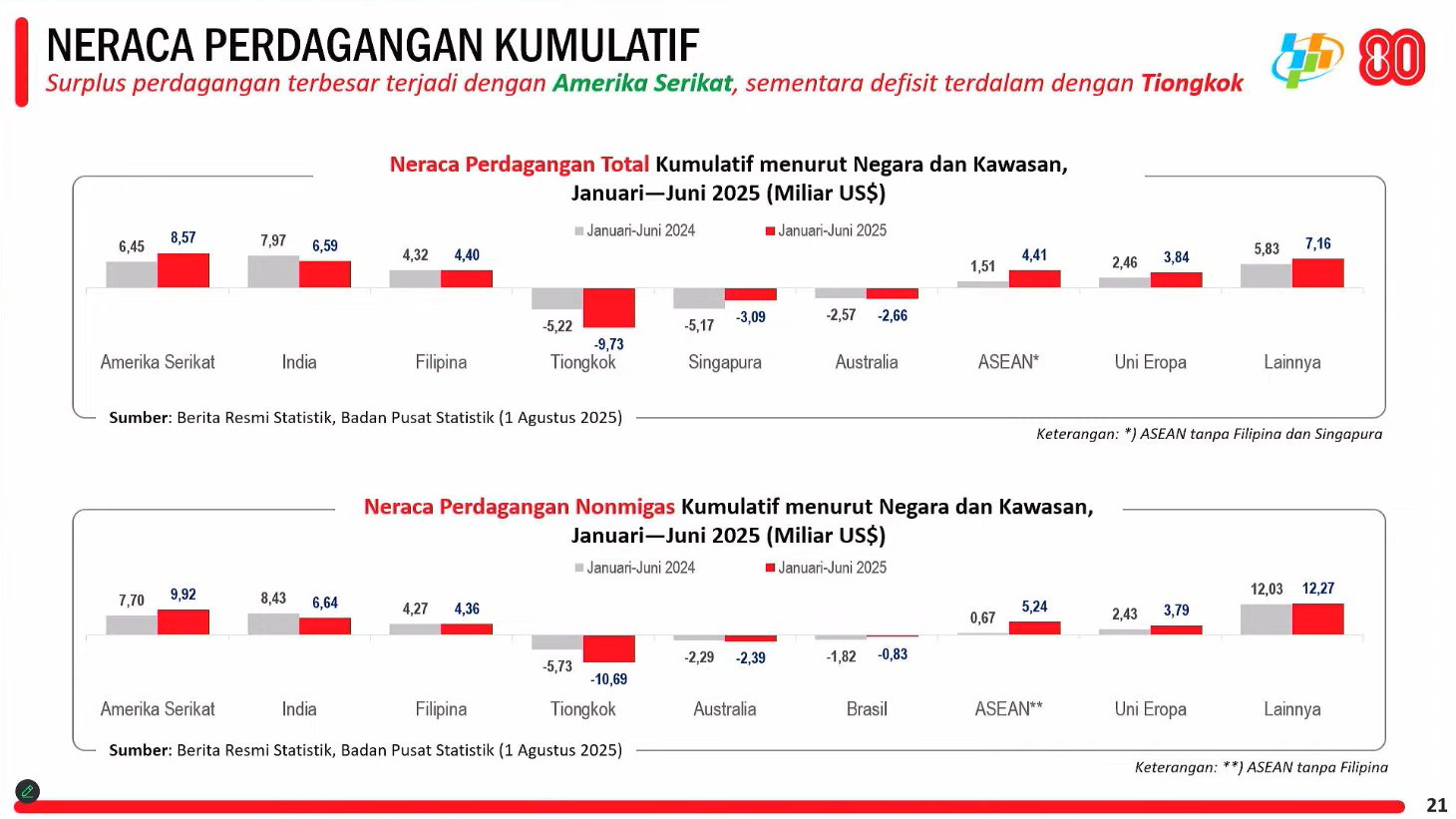

Dia merincikan, tiga negara penyumbang surplus neraca dagang terbesar adalah Amerika Serikat (AS) sebesar US$8,57 miliar, India sebesar US$6,59 miliar, dan Filipina sebesar US$4,4 miliar.

Sedangkan tiga negara penyumbang defisit terdalam adalah China sebesar US$9,73 miliar, Singapura sebesar US$3,09 miliar, kemudian Australia US$2,66 miliar.

Untuk AS, surplus neraca perdagangan sebesar US$8,57 miliar pada Januari—Juni 2025 meningkat 32,8% dari periode yang sama tahun lalu (US$6,45 miliar).

Baca Juga

Tiga komoditas nonmigas penyumbang surplus perdagangan terbesar dengan AS adalah mesin dan perlengkapannya (US$2,19 miliar), pakaian dan aksesorinya (US$1,28 miliar), serta alas kaki (US$1,27 miliar).

Untuk China, defisit neraca perdagangan sebesar US$9,73 miliar pada Januari—Juni 2025 lebih dalam atau meningkat 86,3% dari periode yang sama tahun lalu (US$5,22 miliar).

Tiga komoditas nonmigas penyumbang defisit perdagangan terbesar dengan China yaitu mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya (US$9,15 miliar), mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya (US$8,09 miliar), serta kendaraan dan bagiannya (US$2,18 miliar).

Neraca Perdagangan Segera Bergeser?

Perkembangan neraca perdagangan Indonesia ini terjadi di tengah ketidakpastian global akibat tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dengan negara-negara mitra dagangnya.

AS sendiri sempat mengancam tarif resiprokal 32% atas produk asal Indonesia. Kendati demikian, dalam perkembangan terbaru, AS menurunkannya tarif resiprokal atas produk asal Indonesia menjadi 19%.

Senior Economist Natixis untuk kawasan Emerging Asia, Trinh Nguyen, menilai kesepakatan dagang terbaru antara Indonesia dan AS itu sebagai manuver strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendiversifikasi ketergantungan ekonomi dari China dan meningkatkan posisi Indonesia dalam rantai pasok manufaktur global.

"Kesepakatan ini menunjukkan ambisi Indonesia untuk merebut peluang dari relokasi rantai pasok global keluar dari China," ujarnya kepada Bisnis, Rabu (16/7/2025).

Trinh menjelaskan bahwa meskipun China merupakan pasar ekspor terbesar Indonesia, hubungan dagang kedua negara justru mencatatkan defisit yang kian melebar yaitu US$11,4 miliar pada tahun lalu. Sebaliknya, AS memberikan surplus dagang terbesar bagi Indonesia yaitu sekitar US$16,8 miliar pada tahun lalu.

Dalam konteks itu, komitmen Indonesia untuk membeli US$19 miliar tambahan produk Amerika Serikat dinilai sebagai bagian dari strategi menyeimbangkan neraca sekaligus memperkuat hubungan bilateral.

"Ekspor ke AS menyumbang 2,1% dari PDB Indonesia pada 2024, sementara impor dari AS hanya 0,7% dari PDB. Angka ini menunjukkan potensi neraca yang positif jika dimaksimalkan," ungkapnya.

Menurut Trinh, pergeseran arah kebijakan ini mencerminkan perbedaan pendekatan antara Presiden Prabowo Subianto dan pendahulunya, Joko Widodo. Jika era Jokowi fokus pada rantai nilai penghiliran tambang dan logam, Prabowo justru ingin mengembalikan fokus pada sektor manufaktur padat karya.

Dengan 193 juta penduduk usia produktif dan 59% pekerja berada di sektor informal, sambungnya, Indonesia butuh mesin pertumbuhan baru yang mampu menyerap tenaga kerja. Dia melihat strategi hilirisasi mineral Jokowi belum menjawab persoalan surplus tenaga kerja itu.

Hanya saja, kesepakatan dagang RI-AS itu bukan tanpa risiko. Trinh menyoroti keberadaan klausul penalti atas praktik transshipment atau pengalihan barang dari negara ketiga yang berpotensi tetap dikenai tarif tinggi. Dia melihat klausul transshipment itu mempersulit strategi ekspor Indonesia yang masih bergantung pada bahan baku impor, terutama dari China.

"Transshipment akan menjadi tantangan tersendiri. Apalagi Indonesia sudah dibanjiri barang murah dari China yang menekan industri dalam negeri. Padahal ekspor ke China setara 4,2% PDB, dua kali lipat dibanding ekspor ke AS, dan relasi investasi keduanya juga dalam," jelas Trinh.

Untuk benar-benar menarik investasi, dia menyarankan Indonesia membenahi faktor pendukung lainnya, mulai dari regulasi ketenagakerjaan, biaya input seperti listrik, hingga infrastruktur.