Mumpung masih hangat dan heboh, bolehlah saya ikut mengulas Reuni 212. Namun, izinkan saya membahas dari perspektif yang berbeda. Bukan dari perspektif pemberitaan. Apalagi mendiskusikan jumlah peserta. Sama sekali bukan.

Saya ingin melihat Reuni 212 dari sudut pandang yang lain: perspektif sosial-ekonomi dan demografi.

Begitu banyak orang berkumpul–diklaim oleh sebagian kalangan berjumlah jutaan, bahkan belasan juta— bagi saya adalah fenomena sosial-ekonomi. Begitu banyak massa berkumpul, ternyata bisa begitu disiplin, tertib dan teratur. Karena punya agenda dan tujuan yang relatif sama. Mindset yang sama.

Ini berarti, kita punya modal sosial dan kultural yang sebenarnya kuat. Bangsa Indonesia bisa bahu membahu dengan disiplin dan spirit yang kuat, untuk mencapai tujuan yang sama. Reuni 212 setidaknya bisa menggambarkan realitas sosial-kultural macam itu.

Ada driver yang kuat, keyakinan dan believe, untuk mengikuti aturan main yang diyakini, dan konsensus yang diikuti. Ini modal sosial yang sangat penting, bahwa bangsa ini sesungguhnya bisa dikelola demi tujuan yang sama.

Lebih dari itu, buat saya jelas bahwa Reuni 212 merupakan indikator bahwa kekuatan ekonomi masyarakat tidak boleh diremehkan. Apalagi jika ada yang bilang "99% hidup pas-pasan". Banyaknya massa ini sekaligus seakan menampik pendapat tersebut.

Banyak cerita, masyarakat yang hadir dalam Reuni 212 itu murni swadaya. Mereka datang dari berbagai tempat di seluruh Indonesia. Tidak hanya dari kawasan Jakarta Raya saja. Di balik mobilitas ini adalah spending-power, yang berarti aktivitas ekonomi.

Lalu ada yang mengklaim, jumlah IMEI yang beredar di seputar lokasi Reuni 212 mencapai 13,4 juta. Tolong, tak perlu berasumsi bahwa saya setuju dengan angka itu, apalagi kalau jumlah itu dianggap sebagai jumlah peserta reuni. Saya punya kalkulasi sendiri, namun tidak perlulah dijadikan bahan diskusi di kolom ini.

Hanya saja, kalau klaim jumlah IMEI itu benar, pengakuan tersebut dapat diartikan terdapat 13,4 juta smartphone. Berdasarkan klaim itu, kita justru bisa berasumsi, pemiliknya pasti bukan orang yang masuk kategori miskin. Bukan orang yang “hidup pas-pasan”.

Maka, bolehlah saya menggarisbawahi, Reuni 212 adalah bentuk gerakan kelas menengah Indonesia. Apalagi, secara demografi, populasi Indonesia memang semakin didominasi oleh kelas menengah yang berdaya beli.

Banyak keyakinan, kelas menengah kini juga makin giat dalam gerakan politik dan demokrasi. Dengan demikian, demokrasi terus tumbuh dan berkembang, dengan segala catatan.

Ini seiring dengan ekonomi yang terus tumbuh dan berkembang. Tidak stagnan. Kalau Anda tidak bersepakat, silahkan.

***

Lantas siapa sebenarnya yang disebut kelas menengah itu? Tentu banyak definisi dan versi. Ada yang menyebutkan kelas menengah adalah mereka yang memiliki pendapatan tahunan minimal US$4.000.

Bank Dunia memakai beberapa kriteria kelas menengah, dengan pengeluaran harian antara US$4-US$10 per orang. Pengeluaran harian antara US$10 hingga US$20 adalah kelas menengah atas. Ada pula kriteria Bank Pembangunan Asia atau ADB, yang mengelompokkan kelas menengah dengan pengeluaran harian US$2 hingga US$20.

Menurut Bank Dunia, satu dari 5 penduduk Indonesia masuk kriteria kelas menengah. Pada akhir tahun 2017 lalu, jumlahnya mencapai 52 juta orang. Mereka berkontribusi terhadap total konsumsi rumahtangga hingga 43%.

Kita tahu, konsumsi rumahtangga adalah penggerak pertumbuhan ekonomi yang kuat. Artinya, dengan semakin banyak jumlah kelas menengah, pertumbuhan ekonomi akan terus berlanjut.

Mereka akan memberi kontribusi yang besar terhadap demokratisasi, perbaikan layanan umum, infrastruktur, kesehatan dan pendidikan yang lebih layak. Pada ujungnya adalah produktivitas yang terus meningkat.

Kelas demografi ini juga membuka peluang kewirausahaan baru karena dukungan modal dan pengetahuan, yang berkesempatan menciptakan lapangan kerja lebih luas.

Ini pula yang diamini Bambang Brodjonegoro, Kepala Bappenas. Bahkan diperkirakan, kelas menengah akan mencapai 200 juta jiwa pada 2045, dari proyeksi 360 juta jiwa penduduk Indonesia.

Apabila proyeksi itu benar, maka pada tahun 2045 nanti, Indonesia diharapkan dapat keluar dari jebakan kelas menengah alias middle income trap. Artinya, pada ulang tahun seabad kemerdekaan nanti, lebih dari separuh penduduk Indonesia adalah kelas menengah yang berdaya beli.

Bagaimana mengejar proyeksi itu? Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, Presiden Joko Widodo akan menggeser fokus investasi dari infrastruktur yang gencar dibangun belakangan ini, menjadi investasi sumberdaya manusia.

Tujuannya jelas, agar manusia Indonesia lebih memiliki skill yang memadai untuk meningkatkan produktivitas. Apalagi, pembangunan infrastruktur yang telah digenjot, disertai penguatan institusi dan kebijakan yang lebih terbuka akan menopang kenaikan daya saing ekonomi dalam negeri.

Karakteristik sumberdaya manusia yang dibutuhkan adalah mereka yang kreatif, memiliki daya pikir yang kritis, sekaligus punya kompetensi dalam mengatasi masalah yang kompleks.

Apalagi kita hidup dalam suasana VUCA alias “Volatile, Uncertain, Complex & Ambigu”. Lingkungan yang penuh ketidakpastian, bergejolak, dan ambigu.

Kondisi itu membutuhkan skill manusia dengan mindset yang positif, spirit yang kuat untuk mencapai tujuan berbangsa yang sama. Tidak mudah patah dan gampang menyerah, dan mampu menciptakan peluang, mengatasi masalah yang rumit, atau complex problem solver. Bukan tukang protes, gampang mengeluh, berwawasan sempit, apalagi mudah terprovokasi dan tukang memaki.

***

Saat ini saja, ekonomi global begitu cepat berubah dan dinamis. Sebut saja, perang dagang yang dilontarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap China, telah membuat seluruh dunia terkaget-kaget.

Dunia seakan gonjang-ganjing, yang terkonversi ke dalam berbagai ketidakpastian. Kombinasi seluruh sentimen global tersebut berpengaruh sangat sistemik terhadap sejumlah indikator ekonomi Indonesia.

Paling dirasakan adalah fluktuasi nilai tukar rupiah yang berlangsung sejak kuartal kedua tahun 2018 yang sempat menembus Rp15.300 per dolar AS, meski belakangan berangsur rebound sejak November. Namun, risiko ketidakpastian masih sangat tinggi.

Bagaimanapun, kita bersyukur mengingat di tengah dinamika tersebut, perekonomian Indonesia mampu tumbuh di kisaran 5% selama tiga tahun terakhir. Laju pertumbuhan yang tidaklah buruk.

Namun, entah karena tahun politik, persepsi yang berkembang terhadap perekonomian Indonesia di dalam negeri sendiri justru begitu negatif. Dapat dimaklumi, mengingat lingkungan demokrasi begitu terpolarisasi, akibat perkembangan Internet dan media sosial.

Padahal, ekonomi bukanlah retorika. Kondisi ekonomi sangat mudah diuji dengan data dan angka. Dengan laju pertumbuhan 5% beberapa tahun terakhir ini, kue ekonomi meningkat signifikan. Bukan stagnan. Kalau ada yang bilang ekonomi stagnan, rasanya tak beda dengan penyebar hoaks.

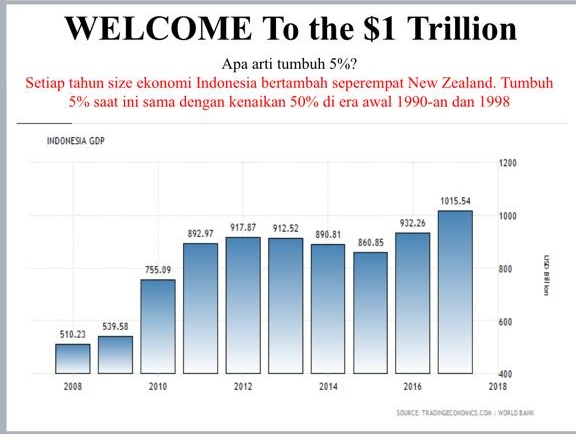

Coba saja cek fakta. Dengan laju pertumbuhan 5% beberapa tahun terakhir, justru ekonomi Indonesia memasuki sejarah baru, masuk kelompok negara dengan kekuatan ekonomi di atas US$1 triliun. Dan itu sudah dicapai sejak tahun 2017 silam. Jadi, selamat datang ke Kelab 1 triliun dolar!

Bukan cuma itu. Kalau kita buka data statistik negara-negara di tradingeconomics, pendapatan perkapita Indonesia membukukan sejarah baru, tembus US$4.000 per tahun sejak tahun 2017.

Lantas apa makna tumbuh 5% dengan PDB senilai US$1 triliun? Itu berarti size ekonomi Indonesia bertambah US$50 miliar setiap tahun. Angka itu sama dengan tambahan separuh (50%) PDB Indonesia hingga periode 1990-an. Sama dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 50% pada tahun 1998.

Angka-angka itu memberikan gambaran yang tak terbantahkan, ternyata nasib ekonomi Indonesia tidaklah buruk. Momentum ekonomi menemukan jalannya sendiri.

Jelas bahwa modal kita begitu banyak. Ukuran ekonomi Indonesia sangat besar, populasi terbesar keempat di dunia, PDB terbesar ke-16 dan telah masuk “US$1 triliun club” dengan laju pertumbuhan di atas 5% per tahun.

Selain itu, pertumbuhan kelas menengah berlangsung secara konsisten dan solid. Apalagi, angka kemiskinan dan tingkat pengangguran, menurut statistik resmi, kini juga dalam posisi terendah.

Artinya, risiko sosial juga relatif lebih kecil. Terlebih Survei Konsumen oleh Bank Indonesia pada November 2018 ini mengindikasikan, optimisme konsumen terus menguat. Indeks Keyakinan Konsumen pada November naik menjadi 122,7 dari 119,2 pada Oktober.

Dengan kata lain, rasanya tak perlu terlalu cemas dan was-was. Nggak ada gunanya juga wait and see. Yang penting, kita dorong agar pemerintah terus menerus memastikan, bahwa setiap kebijakan ekonomi semakin bermanfaat kepada masyarakat, bukan justru sebaliknya, menjadi beban rakyat.

Nah, bagaimana menurut Anda? (*)