Hari Minggu (25/2) lalu, Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, memenangi kompetisi Festival Danau Sunter.

Perempuan besi asal Pangandaran itu mengalahkan Sandiaga Uno, pengusaha yang kini menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Mereka bersepakat adu cepat, dimana Susi mendayung paddle, sedangkan Sandi berenang.

Susi bahkan sempat berhenti ngopi di atas paddle, sambil menunggu Sandi yang tertinggal di belakang. Paddle board adalah semacam papan selancar yang dipakai berdiri, untuk bergerak Susi menggunakan kayuh.

Saya bercanda dengan teman-teman, Sandi sengaja "mengalah" karena memiliki niat baik untuk memperbaiki semua danau dan sungai di Jakarta.

Dua hari kemudian, Selasa (27/2), saya bertemu Susi di rumah dinasnya di Widya Chandra. Dia mengatakan asal mula kompetisi berawal ketika Susi menantang Gubernur Anies Baswedan dan Wagub Sandi untuk membenahi danau di Jakarta supaya lebih tertata dan cantik.

Entah bagaimana, kemudian Susi dan Sandi bersepakat adu cepat renang di Danau Sunter. Syaratnya, danau Sunter harus dibersihkan, supaya mirip dengan danau di Jenewa, Swiss.

Namun ada "taruhan"-nya, jika Susi menang, Sandi atau Pemprov DKI harus membersihkan semua danau di wilayah Jakarta. Sebaliknya, jika Susi kalah, Sandi akan diajak piknik ke Wakatobi.

Kebetulan di rumah Susi saat itu ada Arifin Asdhad, Pemimpin Redaksi Kumparan, yang sukses membawa kontestasi Susi dan Sandi itu sebagai ajang event promosi Kumparan.

Saya menceritakan hal ini bukan tanpa tujuan. Rasanya, kita perlu berterima kasih ke Susi, karena berkat "taruhan" adu cepat itu ada upaya percepatan untuk melakukan pembersihan danau-danau dan sungai di Jakarta. Semoga saja harapan itu segera kesampaian.

Namun, di sisi lain mencuat pertanyaan, mengapa harus ada festival taruhan untuk melakukan upaya bersih-bersih dan perbaikan?

Bukankah sudah seharusnya, lingkungan kehidupan kita ini dikelola dengan lebih baik, melalui campur tangan pemerintahan untuk membuat kota yang lebih nyaman, disertai edukasi ke warga agar lebih disiplin dan tertib, antara lain tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga lingkungan masing-masing?

Maafkan jika mengangkat cerita kecil ini. Saya sekadar ingin membuat ilustrasi ringan, bahwa banyak hal besar di kehidupan bangsa ini belum tersentuh dengan baik. Ini karena perilaku kita, yang kebanyakan menganggap yang sudah ada, yang sebelumnya, atau seperti sediakala, tidak bisa dibenahi atau diperbaiki.

Bisa jadi, ini karena regulator, politisi atau birokrasi yang lalai bahkan abai, bisa pula akibat perilaku masyarakat yang telah terbiasa menjalani kehidupan seperti sediakala atau business as usual.

Padahal, yang biasanya atau seperti sedia kala, kebiasaan yang sudah bertahun dan menahun tersebut mungkin tidak pas, kurang proper, tidak pantas, bahkan tidak normal, tetapi dianggap sebagai kondisi dan kebiasaan yang wajar atau benar, sudah seharusnya atau sudah semestinya.

Mungkin ini yang disebut esensi dari perlunya revolusi mental.

***

Anda tentu tahu, moga-moga tidak "pura-pura nggak tahu", terlalu banyak agenda bangsa ini yang terbengkalai dan tertinggal, karena kita telah masuk terlalu lama dalam perangkap perilaku business-as-usual.

Ongkos untuk keluar dari perangkap itu ternyata begitu mahal, baik secara politik maupun sosial-ekonomi. Ini terjadi karena perubahan selalu dirasakan menyakitkan bagi yang tidak ingin berubah. Perubahan akan menghilangkan kenyamanan, bahkan mengempiskan kantong pihak-pihak yang selama ini menikmati benefit dari ketidaknormalan.

Susi kembali saya jadikan model dalam konteks tersebut, karena kebetulan dia salah satu aktor inti pelaku "perubahan yang menyakitkan" di sektor kelautan dan perikanan. Selama tiga tahun belakangan ini, Susi terus membuat berita, kebetulan setelah masuk Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Kapal ikan yang beroperasi ilegal ditenggelamkan. Izin-izin kapal tangkap dilakukan moratorium. Alat cantrang juga dilarang. Maka, semua yang terlanjur menikmati benefit atas kebiasaan lama pun kelabakan. Segala cara dilakukan untuk melawan dan menentang perubahan.

Namun Susi keukeuh pada tujuan jangka panjang, meskipun dampaknya amat dilematis. Dalam jangka pendek, banyak pihak teriak karena terkena dampak langsung.

Banyak pengusaha yang kalang kabut. Juga politisi. Mereka pun melawan. Upaya perlawanan bahkan sampai di lingkaran Pak Jokowi sendiri. Namun Susi tidak melangkah surut.

Sepintas, Susi seolah tidak ramah terhadap pelaku bisnis perikanan yang selama ini menikmati cuan besar dari perairan Indonesia. Karenanya kebijakan tersebut menjadi dilematis.

Namun ada tujuan besar yang ingin dicapainya. Susi berkeras hati, karena aktivitas transshipment yang dilakukan kapal-kapal eks asing itu telah membuka ruang ekspor ilegal dan produksi perikanan Indonesia tidak tercatat. Ini yang biasa disebut Illegally Unregulated and Unreported Fishing alias IUUF.

Selain itu, banyak kejahatan transnasional terjadi akibat IUUF tersebut, termasuk kasus kapal ikan yang dipakai sebagai alat penyelundupan narkoba. Sebagai contoh, dari kapal ikan “Sunrise Glory” berbendera Singapura yang ditangkap TNI Angkatan Laut pada 7 Februari 2018 silam di Batam, ditemukan 1,37 ton sabu di dalam kapal tersebut.

Karenanya, praktik IUUF itu menjadi isu utama yang diperangi Susi, karena dampak ekonominya begitu besar, termasuk rendahnya penerimaan negara dan nelayan kecil yang terpinggirkan.

***

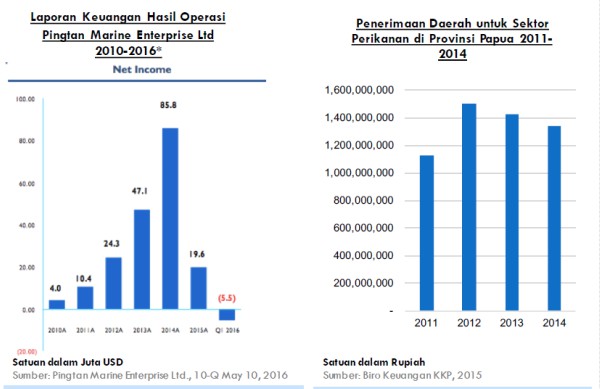

Soal penerimaan negara, bolehlah ambil contoh kasus di Merauke (Papua). Pada 2014, di wilayah perairan Papua, operasi perkapal pertahun bisa meraup keuntungan bersih US$800 ribu hingga US$1juta atau lebih dari Rp10 miliar.

Sebelum moratorium, ada 156 kapal yang beroperasi, sehingga operasi penangkapan itu berpotensi menghasilkan penerimaan lebih dari Rp1,5 triliun per tahun. Namun provinsi Papua menerima pendapatan aseli daerah atau PAD perikanan hanya Rp1,3 miliar pada tahun 2014 itu.

Ilustrasi lainnya, perusahaan Thai Union Group PCL meraup pendapatan US$3,44 miliar pada 2014, merujuk laporan tahunannya. Thai Union adalah perusahaan pengalengan tuna terbesar di dunia, dimana 44% hasil penjualannya adalah produk tuna. Namun PAD perikanan provinsi Maluku pada 2014 hanya Rp11,6 miliar. Anda perlu tahu, breeding ground tuna dunia berada di wilayah perairan dekat Maluku.

Patut pula dicatat, mayoritas nelayan Indonesia adalah nelayan kecil. Sebaran pemilikan kapal pun didominasi oleh nelayan kecil. Bahkan sepertiga armada perikanan nasional adalah perahu tanpa motor, selebihnya perahu motor tempel dan kapal motor. Untuk armada kapal motor pun didominasi kapal berukuran kurang dari 5 GT (69%). Kapal berukuran lebih dari 30 GT hanya 2% dari total armada kapal nelayan.

Kapal Ikan eks-asing, yang hanya mencakup kurang dari sepertiga kapal motor berukuran lebih dari 30 GT itu, artinya hanya sebagian sangat kecil dari armada kapal perikanan di Indonesia, telah mengambil cuan yang jauh lebih besar dan sayangnya ilegal.

Maka, pada November 2014, Susi pun menggebrak dengan menghentikan operasi kapal eks asing itu. Pertimbangannya, 100% kapal eks-asing itu dinilai telah melakukan pelanggaran IUUF. Operasi kapal itu terdiri tersebar di Kepulauan Riau (±60 kapal), Sulawesi Utara (±200 kapal), Papua Barat (±90 kapal), Maluku (±240 kapal), Bali (±150 kapal) dan Papua (±140 kapal).

Aksi Susi lainnya yang terkenal adalah penenggelaman kapal, sesuai dengan amanat Pasal 69 UU Perikanan No 31/2004 jo UU No. 45/2009, untuk menciptakan efek detterent.

Selama periode November 2014 hingga November 2017 lalu, sekurangnya 363 kapal telah ditenggelamkan, yang didominasi kapal berbendera Vietnam (188), Filipina (76), Thailand (22), dan Malaysia (51). Sebanyak 21 kapal berbendera Indonesia juga tak luput menjadi korban aksi “tenggelamkan” itu.

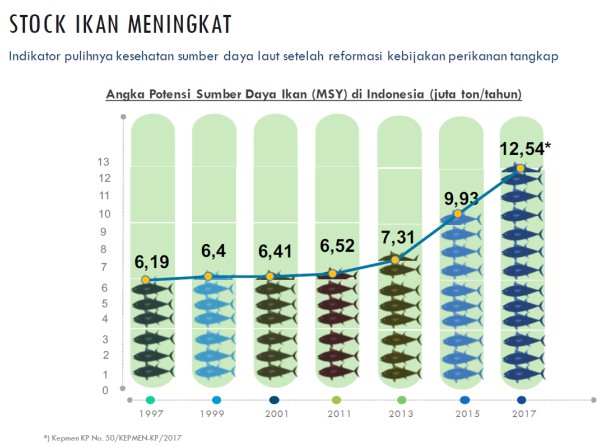

Tentu Anda bertanya, apa hasil dari gebrakan Susi tersebut? Pada tahun ketiga upaya reformasi perikanan tangkap tersebut, setidaknya terlihat indikator kesehatan sumber daya laut menyala hijau.

Sekadar ilustrasi, potensi sumberdaya ikan terus mengalami kenaikan dari 7,31 juta ton pada 2013 menjadi 9,93 juta ton pada 2015 dan naik kembali menjadi 12,54 juta ton pada 2017.

Menurut data Badan Pusat Statistik, konsumsi ikan juga meningkat 21,9% dalam periode 2014-2017, dengan preferensi produk yang dikonsumsi didominasi ikan segar hingga 76%. Ini tentu baik bagi upaya memerangi ancaman stunting bagi anak-anak Indonesia yang belakangan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam perbaikan kesehatan masyarakat. Rata-rata konsumsi ikan naik dari 33,89 kg/kapita/tahun pada 2012 menjadi 46,49 kg/kapita /tahun pada 2017.

Begitu pun nilai tukar rata-rata bagi nelayan juga terus meningkat, dari 104,63 pada 2014 menjadi 109,86 pada 2017. Nilai Tukar Usaha Nelayan bahkan melonjak dari 107,37 pada 2014 menjadi 123,01 pada 2017.

Dalam kurun waktu 2014-2017 itu, nilai tukar Usaha Pembudidaya Ikan juga naik dari 105,9 menjadi 110,23. Satu-satunya indikator yang belum membaik dalam kurun waktu 2014-2017 adalah nilai tukar pembudidaya ikan yang turun dari 101,42 menjadi 99,09.

Dari sisi penerimaan negara, Susi sempat dicemooh karena pada 2015, tahun pertama gebrakan reformasi perikanan tangkap dilancarkan, PNBP justru tekor alias turun dari Rp214,44 miliar pada 2014 menjadi Rp77,47 miliar pada 2015.

Namun, kondisinya rebound setelah dampak pembenahan aturan dan penegakan hukum bekerja, sehingga penerimaan negara menjadi Rp357,88 miliar pada 2016 dan Rp491,08 miliar pada 2017. PNBP perikanan pada 2017 itu sekaligus membukukan rekor tertinggi sepanjang sejarah.

Pada periode 2007-2014, di mana kapal asing dan eks asing dibiarkan beroperasi secara ilegal di perairan Indonesia, rekor PNBP tertinggi sempat diraih pada 2013 sebesarRp227,56 miliar. Namun PNBP naik dua kali lipat pada tahun ketiga (2017) periode reformasi perikanan tangkap yang didominasi nelayan Indonesia dan kapal dalam negeri.

Bagaimana dengan kondisi penurunan aktivitas nelayan yang selama ini ramai di permukaan?

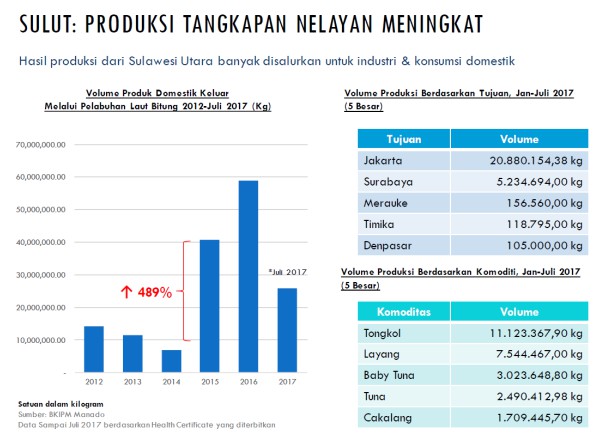

Data yang ada justru sebaliknya. Di Maluku, dilaporkan terjadi kenaikan ekspor tuna segar, begitu pula di Sulawesi Utara. Sebagai gambaran, volume produk domestik yang keluar melalui pelabuhan laut Bitung bahkan mengalami kenaikan signifikan sejak reformasi perikanan tangkap digulirkan.

Pada 2015, kenaikan volume produk domestik yang keluar dari pelabuhan Bitung bahkan naik hingga 489% dibandingkan tahun 2014. Tren kenaikan itu terus berlanjut pada 2016 dan 2017.

Lalu nilai ekspor secara nasional juga beranjak naik, meski tidak diiringi kenaikan total volumenya. Meski sempat mengalami penurunan pada 2015, nilai ekspor produk perikanan terus naik pada 2016 dan 2017.

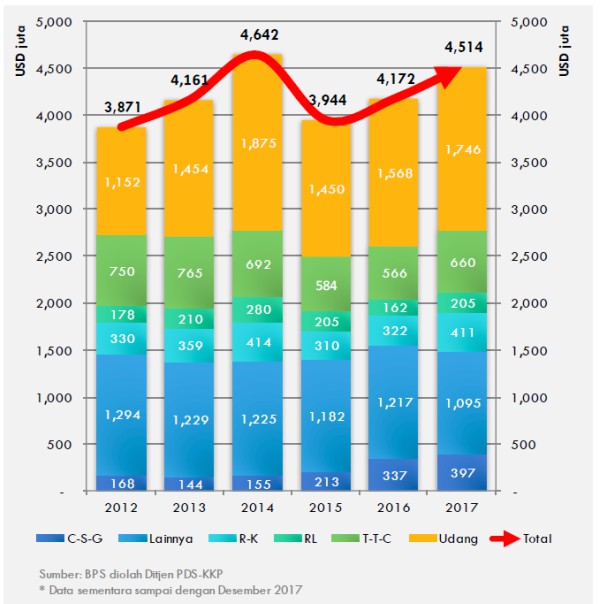

Capaian nilai ekspor perikanan tertinggi terjadi pada 2014 sebesar US$4,642 miliar, lalu turun menjadi US$3,944 miliar pada 2015, namun naik kembali menjadi US$4,172 pada 2016 dan melonjak menjadi US$4,514 miliar pada 2017. Bahkan nilai ekspor pada 2016 tersebut sudah melampaui angka 2013 (US$4,161 miliar), dengan tren terus meningkat pada tahun-tahun selanjutnya.

Dibandingkan dengan negara eksportir perikanan yang lain di Asia, tren pertumbuhan nilai ekspor Indonesia bahkan juga lebih baik. Nilai ekspor Indonesia naik 2,31% per tahun selama periode 2012-2016, sedangkan China naik 2,29%, Vietnam naik 1,45%, dan Filipina hanya naik 0,32%. Ironisnya, bahkan nilai ekspor Singapura justru turun 0,66%, Malaysia turun 3,52%, Thailand turun drastis 7,73%, kendati ekspor perikanan dunia rata-rata naik 2,57%.

Total volume ekspor turun 2,53% per tahun pada periode 2012-2017, dimana penurunan terbesar terjadi sejak 2015 menjadi 1,076 ribu ton, dari tahun sebelumnya yang mencapai 1,273 ribu ton. Tahun selanjutnya, angkanya naik tipis tetapi flat di kisaran 1,078 ribu ton pada 2017.

Dari analisis data yang ada, tampaknya penurunan volume ekspor itu didominasi “hasil ikan lainnya”, yang mencakup penurunan 31,04% (183,20 ribu ton) pada 2015, yang disumbang terutama dari beberapa provinsi pelabuhan muat yang sebelumnya merupakan wilayah penangkapan kapal-kapal asing.

Sebut saja Maluku (turun97,87%), Papua (turun 100%), dan Papua Barat yang juga turun 100%). Kelompok ikan yang masuk kategori “hasil ikan lainnya” biasanya bernilai tambah rendah, sehingga meskipun volume turun relatif signifikan, tidak mengurangi nilai ekspor keseluruhan karena dampak nilai tambah yang membuat harga ikan lebih baik.

Di sisi lain, manakala kita bandingkan dengan tetangga di Asean, justru angka yang ada menunjukkan penurunan tajam neraca perdagangan produk perikanan pada sejumlah negara tetangga.

Menurut data Internatinal Trade Center (Agustus 2017), pada periode 2012-2016, tren pertumbuhan nilai neraca perdagangan Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara pesaing.

Di saat Indonesia naik 2,67%, China mengalami pelambatan dengan kenaikan hanya 0,60%, Thailand justru turun 15,14%, Vietnam turun 21,39%, begitu pun Filipina turun 6,75% pertahun. Mungkin ini erat kaitannya dengan penenggelaman kapal dari negara-negara tersebut yang didominasi kapal Vietnam.

Angka-angka tersebut menunjukkan tren atau kecenderungan yang memberikan harapan. Ada kabar baik. Meski tentu saja, bangsa ini masih punya pekerjaan rumah besar, perlu bergerak lebih lanjut memajukan industri perikanan.

***

Lingkungan sosial-ekonomi dan politik di negara demokrasi selalu membuat tidak mudah. Untungnya, dalam berulangkali berbincang dengan Susi, saya berkesimpulan bahwa dia bukan tipe orang yang gampang menyerah.

Dari perjalanan hidupnya, mengukuhkan bahwa Susi "keras dengan tujuan", karenanya sukses menjadi pengusaha dan berhasil membangun imperium bisnis termasuk di penerbangan perintis.

Atas kinerjanya itu, Susi kemudian ditugasi Pak Jokowi menjadi menteri meski dia selalu mengklaim sebagai “the lowest education level” di antara anggota Kabinet Kerja.

Saya merasa masih dapat menggantungkan harapan untuk masa depan bangsa ini, karena Susi tidak sendirian.

Kiranya masih banyak Susi-Susi lainnya, anak bangsa yang kuat memperjuangkan "kepentingan nasional", mengurai dan memecahkan dilema kusut bangsa ini, melalui berbagai cara, aktivitas dan profesionalisme masing-masing.

Sekadar menaruh daftar pendek, sebutlah nama Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono, yang tak kenal lelah menyokong Presiden Jokowi menuntaskan mega proyek infrastruktur. Proyek infrastruktur banyak dicemooh oleh sejumlah pihak yang memiliki motif tersembunyi, dikaitkan dengan isu utang luar negeri, dan “asingisasi”.

Padahal, kita sudah terlalu tertinggal dengan ketersediaan infrastruktur, sehingga daya saing berada di belakang, bahkan di antara negara-negara Asia Tenggara sendiri.

Jika kita menjadi bangsa yang gampang menyerah, dan kembali menunda proyek infrastruktur yang amat dibutuhkan bahkan di daerah-daerah pinggiran di luar Jawa dan Indonesia timur, bangsa ini akan semakin tertinggal.

Kelas menengah dan bonus demografi, yang disebut oleh banyak studi, hanya akan tinggal kenangan, dan menjadi jebakan kelas menengah bahkan bencana demografi.

Memang menaruh prioritas untuk membangun infrastruktur sangatlah dilematis, karena Indonesia tidak punya cukup banyak uang, dan sudah terlalu jauh tertinggal.

Namun, "keras pada tujuan" untuk memberi manfaat kepada masyarakat dalam jangka menengah dan panjang tidak menyurutkan niat itu. Basuki bersama kolega di pemerintahan dan perusahaan milik negara terus berusaha mengatasi dilema tersebut.

Di sisi lain kita juga kekurangan tenaga terampil karena begitu banyak pekerjaan konstruksi, sehingga sempat terjadi sejumlah kecelakaan konstruksi. Namun hal itu tidak menyurutkan langkah, hanya jeda sebentar untuk mengambil nafas.

Untungnya kita juga punya Mbak Ani dan Mbak Rini, dua perempuan besi lainnya di bawah komando Pak Jokowi, yang dikenal firm dan pragmatis.

Lewat Mbak Ani, panggilan karib Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dilema anggaran bisa diatasi dengan pengelolaan fiskal yang lebih prudent dan kredibel, disertai manajemen utang yang proper.

Mbak Ani tidak surut melangkah meskipun banyak ditembakin isu kenaikan utang untuk pembiayaan infrastruktur. Mbak Ani punya dalih kuat bahwa utang Indonesia masih manageable dan digunakan secara lebih tepat sasaran ketimbang di masa lalu, dimana utang dipakai membiayai subsidi bahan bakar yang habis dibakar menjadi asap polusi jalanan.

Menteri BUMN Rini Soemarno juga menutup kuping atas berbagai tuduhan dan kritik karena berbagai perubahan yang dilakukan untuk membenahi BUMN, termasuk memberikan porsi dominan pengerjaan infrastruktur ke perusahaan pelat merah.

Saya kira Rini benar, karena proyek infrastruktur yang di masa lalu lebih banyak diserahkan ke swasta justru ngadat. Karena itu, apabila cara business as usual tetap dilanjutkan, sulit mengharapkan percepatan pembangunan infrastruktur akan benar-benar terjadi.

Di dunia usaha, kita mengenal para pengusaha seperti Teddy P Rachmat, Ciputra, Chairul Tanjung, Boy Thohir, hingga "Pebisnis Zaman Now" macam Nadiem Makariem, pendiri Gojek, yang menginiasi dan membawa banyak perubahan di tengah disrupsi digital dewasa ini.

Di sektor politik dan birokrasi, untuk sekadar menyebut nama, kita mengenal nama seperti Bupati Abdullah Azwar Anas di Banyuwangi, atau Gubernur Tuan Guru Bajang di NTB, yang juga berhasil menginisasi banyak perubahan.

Di luar itu, saya kira masih banyak contoh lain, "silent society", yang tidak muncul ke permukaan, namun memiliki tekad yang kuat untuk membawa Indonesia keluar dari "perangkap-perangkap dilematis" yang selama ini telah menghalangi jalan kemajuan.

Tanpa tekad yang kuat "menjaga tujuan", bangsa ini akan terus menghadapi dilema di banyak hal. Apalagi jika selalu muncul keraguan dan sikap “rapuh jiwa” bahkan "lemah hati".

Kita butuh lebih banyak lagi tokoh dan anggota masyarakat yang tegar kuat dan konsisten memperjuangkan tujuan untuk kebaikan bangsa ini di masa mendatang.

Meski sudah berupaya melihat dari "kockpit helikopter", bukan sekadar duduk di kursi "masinis lokomotif", maafkan saya apabila pandangan ini tetap saja dianggap subyektif.

Namun tak ada salahnya menaruh harapan, bahwa bangsa ini akan semakin berani keluar dari jebakan perilaku "business as usual", keluar dari perangkap dilema, dan terus berbenah melakukan perbaikan. Nah, bagaimana menurut Anda? (*)

_1690290896.jpg?w=184&h=104)