Bisnis.com, JAKARTA – Usianya belum lagi 25 tahun. Ia mengenakan kaos bertuliskan Supreme berwarna jingga. Parasnya halus. Ada segelas kopi yang belum habis di mejanya. Tanpa mempedulikan orang lain, ia sibuk memainkan telepon pintarnya.

Saya tak mengenalnya. Namun menilik caranya berdandan, ia mungkin berasal dari keluarga dengan latar sosial ekonomi yang baik. Artinya, kalau toh ia tak bekerja, ia mungkin punya keluarga yang dapat mendukung hidupnya secara ekonomi.

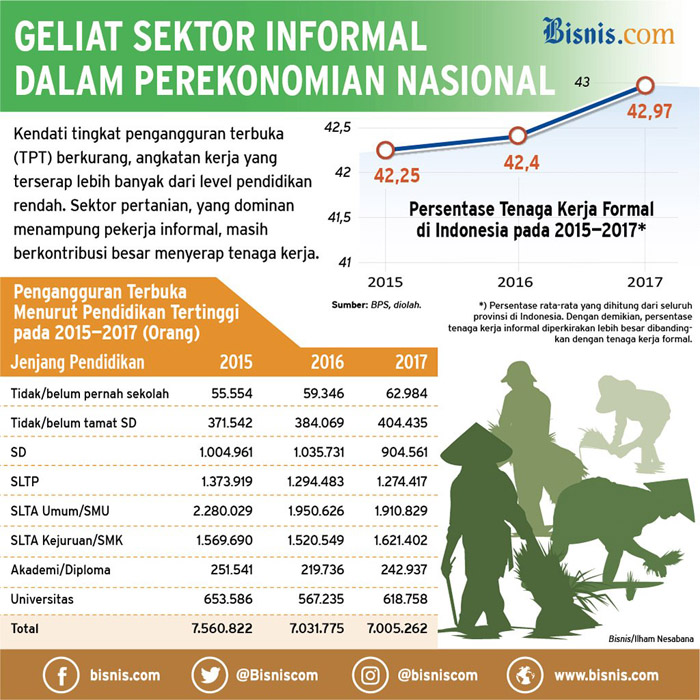

Pikiran saya lalu melayang ke data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) tentang peganggur muda yang berusia 15 tahun-24 tahun (youth unemployment). Data BPS menunjukkan bahwa sejalan dengan menurunnya angka pengangguran terbuka, persentase penganggur muda juga menurun dari sekitar 22% (2014) menjadi 20% (2018).

Tak hanya itu, persentase penganggur dan setengah penganggur muda menurun dari sekitar 33% ke 29%. Ini hal yang menggembirakan dan perlu diapresiasi. Artinya, dengan pertumbuhan ekonomi 5%-5,2%, kita tetap mampu menurunkan pengangguran.

Namun, ada baiknya kita hati-hati di sini. Kita perlu melihat komposisinya. Data BPS juga menunjukkan bahwa mayoritas dari penganggur muda ini berpendidikan SMA ke atas. Lebih spesifik lagi SMA Umum, SMK, Diploma, dan Sarjana.

Ada yang hal perlu dilihat di sini, yaitu persentase penganggur muda yang berpendidikan SMA ke atas meningkat dari 60% (2014) menjadi 74% (2018). Ini disebabkan oleh peningkatan penganggur muda dengan pendidikan SMK dari sekitar 23% (2014) menjadi 33% (2018) dan juga diploma dan sarjana dari 4,4% (2014) menjadi 10% (2018).

Artinya, persentase penganggur muda memang berkurang, tetapi itu untuk mereka yang berpendidikan SMA ke bawah, terutama SD ke bawah (turun dari 55% di tahun 2014 menjadi hanya 10% tahun 2018). Apa artinya angka-angka ini?

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi tak sepenuhnya menyerap kelompok usia muda (15-24 tahun) yang berpendidikan SMA ke atas. Mengapa? Secara intuitif, penganggur muda yang kurang berpendidikan mungkin akan relatif lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan.

Alasannya adalah ekspektasi mereka tak terlalu tinggi. Mereka mungkin lebih bisa menerima “pekerjaan apa saja” atau upah yang lebih rendah, asal bisa hidup. Namun, mereka yang memiliki pendidikan–apalagi SMA ke atas—cenderung lebih sulit untuk mendapatkan pekerjaan.

Alasannya, mereka mencari “pekerjaan yang lebih baik” dalam arti penghasilan dan status. Selain itu, mereka juga memiliki ekspektasi yang tinggi karena tingkat pendidikannya yang lebih tinggi. Dalam bahasa ekonomi, reservation wage (tingkat gaji minimal yang bersedia diterima oleh pekerja) lebih tinggi untuk mereka yang berpendidikan tinggi dibandingkan dengan yang tak berpendidikan.

Mudahnya, mereka baru akan bekerja jika penghasilannya cukup baik. Sebaliknya, mereka yang berpendidikan lebih rendah mungkin bersedia menerima pekerjaan dengan upah lebih rendah.

Kedua, mereka yang berpendidikan ini, mungkin berasal dari kelas menengah. Saya sadar, kelas menengah adalah sebuah konsep yang tak jelas, karena begitu beragam dan sulit disimpulkan. Namun, ada kesamaan. Mereka adalah professional complainers atau pengeluh ulung.

Dengan ekspektasi yang mereka punya, mereka akan menutut pekerjaan di sektor formal, dengan penghasilan yang cukup baik. Kelompok ini bisa begitu cerewet menyuarakan ketidakpuasannya, termasuk melalui sosial media.

Bila isu ini tidak diatasi, ke depan ia dapat bergeser menjadi soal politik. Berita baiknya, data menunjukkan bahwa persentase pekerja di sektor informal per Agustus 2018 sudah mulai menurun 0,19% dibandingkan dengan periode sama 2017. Ini tentu sesuatu yang baik dan perlu diapresasi. Namun, perbaikan ini relatif kecil. Kita perlu kebijakan yang lebih efektif.

Ketiga, di sinilah soal pertumbuhan ekonomi dan kemampuan pemerintah menyediakan lapangan kerja formal menjadi sangat penting. Beberapa waktu lalu, BPS mengumumkan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,17%.

Pertumbuhan ekonom kita terus membaik sejak 2015. Untuk tumbuh 5,2% di tengah dunia yang bergejolak, bukan pekerjaan mudah. Tanpa kebijakan yang baik, pertumbuhan ekonomi mungkin akan lebih rendah.

Jika kita melihat lebih dalam, pertumbuhan ekonomi pada 2018 didorong oleh konsumsi rumah tangga. Ini pertanda bahwa daya beli mulai pulih. Sejak 2015, saya sebenarnya menyarankan agar pemerintah meningkatkan bantuan sosial dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan tunai, program padat karya tunai untuk menjaga daya beli.

Pada 2018, saya kira dampak dari peningkatan PKH telah menunjukkan dampak positif terhadap daya beli masyarakat. Hal ini terlihat mulai dari kuartal II/2018. Di samping itu, kita juga melihat partumbuhan yang meningkat untuk konsumsi restoran, konsumsi transportasi, dan komunikasi, terutama pada kuartal IV/2018.

Saya menduga ini sebagai cerminan bergesernya pola konsumsi dari kebutuhan pokok menjadi gaya hidup, selain juga dampak dari pengeluaran akibat pemilu mulai terasa dampaknya, dan ini baik.

PERHATIAN SERIUS

Namun, ada yang harus diperhatikan secara serius, yaitu pertumbuhan investasi dan ekspor cenderung melambat sejak September 2018. Saya menduga ini disebabkan beberapa hal, yakni dampak pengetatan kebijakan moneter untuk mengatasi pelemahan rupiah, berbaliknya arus modal kembali ke negara maju, dan menurunnya harga batu bara dan komoditas.

Data realisasi investasi BKPM menunjukkan bahwa investasi hanya tumbuh 4%, di mana realisasi PMA malah mengalami penurunan sebesar 8,8%. Jika investasi dan ekspor menurun, ada resiko pertumbuhan ekonomi mandek.

Data neraca perdagangan yang baru di rilis beberapa hari lalu memberikan konfirmasi soal ini. Pertumbuhan ekspor nonmigas mengalami penurunan sebesar 4,5% (Januari 2019 dibandingkan dengan Januari 2018). Adapun, total ekspor menurun sebesar 4,7%.

Penurunan ekspor nonmigas terutama didorong oleh penurunan ekspor industri pengolahan dan pertambangan. Kekhawatiran saya soal harga komoditas dan batu bara, tampaknya didukung fakta ini.

Keempat, impor sebenarnya juga mengalami penurunan sebesar 1,8%, sedangkan impor nonmigas masih tumbuh sebesar 2,2% untuk periode yang sama seperti di atas. Dari segi komposisi impor, impor barang modal menurun 5,1% dan bahan baku 0,1% (Januari 2019 dibandingkan dengan Januari 2018).

Implikasinya ada kemungkinan investasi dan produksi akan melambat dalam 6 bulan ke depan. Akibat penurunan ekspor yang lebih tajam dibandingkan dengan penurunan impor, neraca perdagangan kita mencatat defisit US$1,1 miliar. Angka ini sedikit lebih besar dibandingkan dengan realisasi pada Desember 2018 sebesar US$1 miliar.

Tentu hal ini akan berakibat pada defisit transaksi berjalan kita. Jika pembiayaan defisit transaksi berjalan tetap didominasi oleh investasi portofolio dan bukan penanaman modal asing (PMA), rupiah tetap rapuh.

Dengan gambaran ini, ada resiko bahwa pertumbuhan ekonomi akan bertahan disekitar 5,1%-5,2% pada 2019. Implikasinya, penyediaan lapangan kerja formal, terutama bagi mereka yang berpendidikan sulit untuk meningkat secara signifikan.

Kelima, bagaimana cara mengatasi penganggur muda berpendidikan? Kita harus mendorong sektor formal. Misalnya, mendorong industri manufaktur dan sektor jasa formal. Data BPS menunjukkan bahwa peningkatan penganggur muda terjadi di kelompok tamatan SMK.

Ini mungkin disebabkan karena apa yang dipelajari di SMK tak cocok dengan kebutuhan perusahaan. Jika itu soalnya, berikan insentif agar perusahaan dapat melakukan sendiri pelatihannya. Berikan potongan pajak berganda bila perusahaan melakukan pelatihan untuk perbaikan kualitas SDM mereka melalui pendidikan vokasi.

Dani Rodrik dari Harvard University pernah menulis tentang pentingnya inovasi produk baru. Untuk itu, wiraswasta harus mengadopsi teknologi dari luar untuk keperluan lokal. Sebuah proses yang disebutnya self-discovery.

Namun, ada persoalan. Jika pengusaha gagal dalam eksperimen ini, ia akan menanggung seluruh kerugiannya, sementara bila ia berhasil, produsen lain akan menirunya dan masuk dalam aktivitas ini.

Akibatnya, praktis tak ada yang berminat untuk self-discovery. Di sini perlu peran pemerintah. Inovasi membutuhkan litbang (R&D). Sayangnya R&D kita lemah. Teknologi tidak dapat begitu saja diperoleh dari negara maju.

Untuk mendorong itu, perluas kemudahan pajak, berikan potongan pajak berganda jika swasta ingin melakukan R&D. Selain itu, buka ruang yang lebih luas bagi industri digital untuk berinovasi.

Saya habiskan teh saya. Saya pandangi anak muda itu. Ia begitu penuh harapan. Kaos Supreme yang dikenakannya menunjukkan status ekonomi yang beruntung. Namun, bagaimana dengan anak muda lain, yang tak seberuntung dirinya? Saya keluar dari kedai kopi itu. Tiba-tiba saya teringat bait puisi dari WS Rendra, “Sajak Seonggok Jagung”

Seonggok jagung dikamar / Dan seorang pemuda tamat S.L.A / Tak ada uang, tak bisa jadi mahasiswa / Hanya ada seonggok jagung dikamarnya / Ia memandang jagung itu / Dan ia melihat dirinya terlunta-lunta.

*) Artikel dimuat di koran cetak Bisnis Indonesia edisi Senin (18/02/2019)