Note to Journalists: “If someone says it’s raining and another says it’s dry, it’s not your job to quote them both. Your job is to look out the window and find out which is true.”

Penggalan kalimat itu adalah cuitan dari John Voelcker, journalist senior di Amerika. Sengaja twit tersebut saya kutip, karena analogi cuitannya begitu relevan dengan tantangan yang dihadapi jurnalis hari-hari ini.

Maknanya kurang lebih demikian: Tugas jurnalis adalah mengabarkan fakta. Bukan sekadar menjadi juru rekam pernyataan orang. Apalagi kalau ada dua orang yang mengatakan hal yang bertentangan untuk sebuah situasi yang sama. Bukan tugas jurnalis untuk mengutip keduanya.

Tugas jurnalis adalah “cek fakta”. Lihatlah ke luar jendela. Hari terang, atau hujan. Bukan sekadar katanya.

Sengaja saya mengutip cuitan itu, berlatar dari situasi di Indonesia beberapa tahun terakhir. Belakangan, diakui atau tidak, kita mengalami semburan realitas semu alias virtual reality akibat dominasi informasi yang luas di media sosial, yang berkombinasi erat dengan perilaku jurnalisme baru di Indonesia.

Jurnalisme baru ini berkembang setelah sekira 10 tahun terakhir lansekap industri media bergeser dari media konvensional seperti media cetak dan kini lebih didominasi oleh apa yang disebut “media baru”, yakni media online dan media sosial.

Di media baru inilah, berkembang perilaku baru, yang disebut “klikbait behavior”. Reporter dan editor mengutip, menulis dan mempublikasikan berita berdasarkan alasan dan pertimbangan “akan banyak dibaca” dan “shareable”.

Perilaku tersebut akhirnya mengaburkan esensi jurnalisme dalam mengabarkan fakta. Lupa verifikasi.

Sering, “jurnalis zaman now” lupa mengecek ke luar jendela, apa yang sesungguhnya terjadi. Yang penting ada yang berbicara, dianggap layak dipublikasikan sebagai berita. Apalagi kalau yang berbicara adalah narasumber atau nama-nama yang mengandung unsur SEO kuat, dan potensial dibaca, yang berarti menyumbang trafik tinggi.

Menjadi lebih bermasalah lagi, saat ini hampir semua orang menjadi “jurnalis” melalui media sosial. Tidak ada verifikasi, tidak ada check and balance.

Padahal, verifikasi itulah esensi dari jurnalisme. Proses itu seakan “ditiadakan”, sengaja absen. Pokoknya nulis atau membuat cerita apa saja, narasi sesukanya, dan diviralkan melalui jempol mereka. Tanpa verifikasi, lupa melihat ke luar jendela.

***

Hari-hari ini adalah saat-saat di mana suhu sosial-politik di Indonesia sedang panas-panasnya, pasca pemilihan umum 17 April lalu.

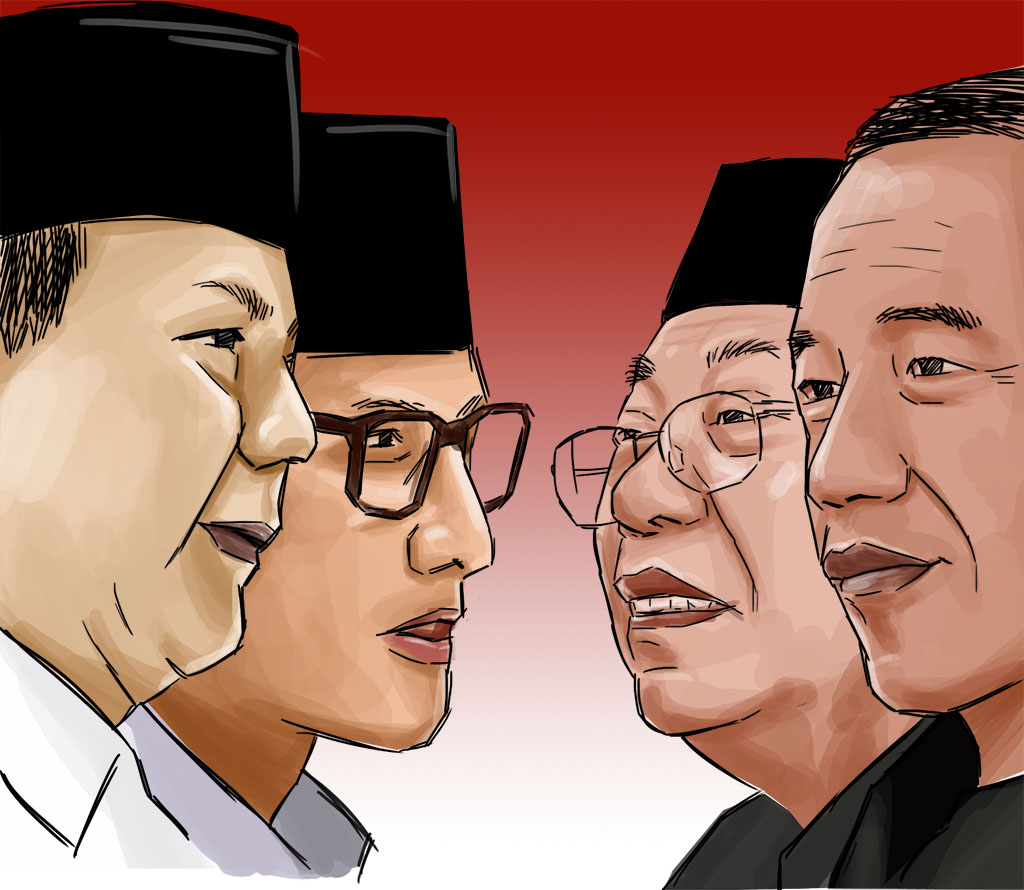

Di Jakarta terjadi demo yang berakhir rusuh pada 21 dan 22 Mei. Massa memrotes pengumuman Pilpres 2019 yang memenangkan pasangan Joko Widodo – Ma’ruf Amin atas Prabowo Subianto – Sandiaga Uno.

Alasan protes massa: terjadi kecurangan massive dan ketidakadilan dalam Pemilu kali ini. Opini tentang kecurangan itu memang sudah terbangun secara sistematis sejak kampanye baru dimulai.

Begitu KPU mengumumkan hasil resmi Pilpres, Prabowo menolak dan akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Lalu massa berdemo, yang berakhir rusuh.

Sesuai hasil resmi rekapitulasi penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum pada 21 Mei dini hari, Jokowi - Ma'ruf meraih 85,6 juta suara atau 55,5 persen, unggul 16,95 juta suara dari Prabowo - Sandiaga yang mendapatkan 68,6 juta atau 44,5 persen.

Selisih suara Jokowi – Ma’ruf Amin dengan Prabowo – Sandiaga mencapai 11 persen. Selisih yang relatif besar.

Pada Pilpres 2014 silam, selisih perolehan suara saat pasangan Jokowi – Jusuf Kalla mengalahkan Prabowo – Hatta Radjasa adalah sekitar 8 juta suara. Jelas, ini kenaikan selisih dua kali lipat.

Bukan cuma selisih nasional saja yang naik signifikan. Perolehan suara di Jawa Barat, provinsi yang masih gagal ditaklukkan oleh pasangan Jokowi – Ma’ruf, naik menjadi 10 juta. Pada tahun 2014 silam, pasangan Joko Widodo – Jusuf Kalla ‘hanya’ meraih 9 juta suara di provinsi itu.

Bahkan, di Jawa Tengah dan Jawa Timur, Jokowi – Ma’ruf meraih kenaikan suara yang signifikan. Di Jateng suara Jokowi naik menjadi 71 persen, dari semula 66 persen. Di Jatim lebih kencang lagi, suara Jokowi melonjak menjadi 67 persen dari tahun 2014 yang hanya 53 persen.

Pertarungan suara di tiga provinsi inilah yang pada akhirnya menjadi kunci kemenangan Presiden petahana Joko Widodo.

Meski begitu, bukan semata-mata dominasi di Jawa saja yang membuat Jokowi menang. Secara nasional, dari 34 provinsi, Jokowi memenangi 21 provinsi dan 13 provinsi sisanya milik Prabowo.

Jelas, kemenangan Jokowi – Ma’ruf Amin ini legitimated. Modal politiknya jauh lebih kuat dibandingkan tahun 2014 silam.

Memang masih akan ada proses legal terkait dengan keberatan atas hasil Pilpres itu. Prabowo – Sandiaga sudah mengajukan gugatan ke MK, keberatan atas hasil Pilpres itu.

Namun, banyak pihak menduga dengan selisih suara yang begitu besar, sulit mengubah hasil itu, kecuali ada kejutan lain dari proses persidangan di Mahkamah Konstitusi.

***

Lantas, apa kaitannya dengan cuitan John Voelcker di atas?

Benang merahnya kira-kira demikian. Semburan berbagai isu dan aneka informasi yang menyesatkan seputar Pilpres yangbaru berselang, adalah dampak “jurnalisme baru” yang lebih banyak mengandalkan kutipan pernyataan ketimbang mengedepankan verifikasi.

Isu mengenai “kecurangan masif, terstruktur dan brutal”, sekadar contoh, dibangun melalui proses pembentukan opini bahkan jauh-jauh hari sebelum pemilihan umum berlangsung.

Sayangnya, sampai hari ini, tidak satupun media yang bisa melakukan verifikasi sederhana sekalipun, yang dapat menunjukkan “kecurangan masif” tersebut. Kecuali sebatas pernyataan, yang dikutip luas oleh media, dan viral melalui media sosial.

Contoh yang lain adalah soal kampanye ekonomi. Saya justru terusik, mengapa kampanye ekonomi tidak mampu menjadi mesin pemenangan pasangan Prabowo – Sandi?

Bahkan jauh hari sebelum kampanye digelar, Prabowo kerap melontarkan pernyataan negatif mengenai kondisi ekonomi Indonesia. Isu ekonomi menjadi bahan kampanye yang terstruktur, sistematis dan masif.

Mulai dari “ekonomi salah arah”, “pertumbuhan ekonomi nyungsep”, “pengangguran tinggi”, “ketimpangan sangat memprihatinkan”, “harga-harga kebutuhan pokok melambung”, “utang negara menumpuk”, dan seterusnya.

Tentang BUMN, Prabowo juga kerap menyebutkan bahwa badan usaha milik negara diambang kebangkrutan.

"Saya lihat di hari-hari terakhir ini BUMN-BUMN kita dijual diam-diam tanpa transparansi, Pertamina sebagian sudah dijual, Garuda bangkrut, PLN bangkrut, Perusahaan Gas Negara (PGN) bangkrut, BRI menerbitkan bond, berarti banyak utang," ujar Prabowo dalam sebuah kampanye.

Prabowo juga kerap menuding “sumberdaya ekonomi dan kekayaan alam dikuasai asing”, “banjir tenaga kerja asing”, dan banyak isu lain terkait dengan ketimpangan ekonomi.

Tentang kekayaan alam, Prabowo kerap mengatakan, “sumberdaya alam tidak di tangan rakyat Indonesia. Yang menguasai kekayaan Indonesia hanya segelintir orang saja.”

Secara ekstrem, bahkan dikatakan hanya 1% orang Indonesia yang kaya, selebihnya “hidup pas-pasan”.

Di tataran kepentingan masyarakat kebanyakan atau grassroot, Prabowo juga kerap membuat pernyataan bahwa masyarakat sulit mencari pekerjaan, gaji karyawan dan PNS tidak mencukupi, harga-harga sulit terjangkau oleh ibu-ibu rumah tangga alias emak-emak.

Sandiaga Uno juga kerap menyemburkan berbagai isu negatif. Banyak pernyataan Sandiaga yang quotable di media selama kampanye.

Sebut saja, “tempe setipis ATM”, “bangun infrastruktur tanpa utang”, “makan siang di Jakarta lebih mahal dari Singapura”, dan banyak pernyataan kontroversial lainnya.

***

Namun, isu-isu negatif mengenai kondisi ekonomi itu gagal memenangkan Prabowo – Sandi.

Saya melihat, kampanye ekonomi Prabowo – Sandiaga tidak berpijak pada dasar realita. Banyak pernyataan ekonomi yang “tidak melihat ke luar jendela”.

Eksploitasi isu kampanye ekonomi oleh Prabowo – Sandiaga dan tim kampanyenya di berbagai media –baik media konvensional, media baru, maupun media sosial – tidak sejalan dengan realitas di masyarakat yang sebenarnya.

Okelah, lihat beberapa contoh saja. Bagaimana menyatakan ekonomi Indonesia nyungsep, manakala kenyataannya masih tumbuh di atas 5 persen saban tahun?

Tumbuh stabil 5 persen itu berarti menambah pendapatan bruto nasional sekitar 50 miliar dolar AS setiap tahun.

Apa arti angka pertumbuhan itu? Level tersebut meningkatkan jumlah kelas menengah sedikitnya 7 juta orang per tahun. Indonesia setiap tahun menambah satu “Singapura” baru. Bahkan jumlah penduduk Singapura pun tak sampai 7 juta orang.

Contoh lain adalah isu pengangguran dan serbuan tenaga kerja asing. Isu tersebut barangkali akan jauh lebih laku digoreng, apabila terdapat banyak PHK yang melanda perusahaan-perusahaan.

Sayangnya, isu PHK massal –kecuali hoaks— nyaris absen dari perekonomian selama lima tahun terakhir.

Lalu soal BUMN bangkrut, nyatanya justru kinerja perusahaan negara itu banyak mengalami perbaikan di sana-sini. Bahkan BUMN menjadi motor penggerak utama pembangunan infrastruktur dalam skal masif.

Begitu pula isu utang. Sayangnya, Indonesia tidak termasuk negara yang kesulitan mengelola utang. Bahkan banyak sekali infrastruktur terbangun berkat pengelolaan utang negara yang lebih baik.

Hasilnya, masyarakat di Jawa Tengah dan Jawa Timur, banyak merasakan manfaat dari pembangunan infrastruktur, termasuk jalan tol. Itu menjadi salah satu kontributor, mengapa Jokowi menang besar di Jateng dan Jatim.

Juga soal harga-harga bahan pokok. Kalau Anda berbincang dengan emak-emak –tentu yang sebenarnya emak-emak— akan merasakan seberapa tinggi kenaikan harga-harga di dapur mereka dari tahun ke tahun.

Mereka pasti mengakui ada kenaikan harga bahan pokok di musim-musim tertentu. Namun, kenaikan harga masih terjangkau dalam daya beli mereka. Indikator agregatnya tentu laju inflasi, yang terkendali di level 3%-4% saja.

Buat saya, kampanye ekonomi barangkali laku apabila memang masyarakat benar-benar mengalami kesulitan hidup, terjadi gejolak pengangguran dan PHK massal seperti tahun 1998, di mana banyak perusahaan gulung tikar karena krisis ekonomi.

Apalagi, kala itu emak-emak harus antri untuk membeli beras dan susu, juga antri beli sembako yang lain. Kala itu, nilai tukar rupiah anjlok nggak karuan. Bahan kebutuhan pokok nggak terbeli.

Rasanya, situasi dan kondisi semacam itu absen hari-hari ini. Dengan kata lain, berbagai serangan negatif terhadap kondisi ekonomi nasional itu tidak didukung data yang kuat. Tidak pula didukung realitas yang dialami masyarakat.

Akibatnya, kampanye ekonomi justru menjadi blunder informasi yang tidak terverifikasi.

Maka, pelajaran bagi Pilpres 2024 mendatang, hati-hatilah para kandidat membuat pernyataan, apalagi soal ekonomi.

Data Anda harus akurat. Ekonomi bukan sekadar akrobatik kata-kata. Ia harus punya dasar berpijak pada realita, yang bisa dirasakan oleh kebanyakan masyarakat kita.

Nah, bagaimana menurut Anda? (*)